Digitale Transformation im öffentlichen Sektor...

Dr. Ulrich Keilmann

Foto: BS/privat

Dr. Keilmann leitet die Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof in Darmstadt.

Wenn es um digitale Transformation im öffentlichen Sektor geht, stoßen viele Kommunen schnell an ihre Grenzen. Ressourcenmangel, personelle Engpässe und das Fehlen spezialisierter Kompetenzen erschweren die eigenständige Umsetzung digitaler Projekte erheblich – gerade in kleineren Kommunen. Ein vielversprechender Ausweg ist die digitale interkommunale Zusammenarbeit (IKZ). Dass sie mehr sein kann als bloße Arbeitsteilung, zeigt das Beispiel der Stadt Usingen und der Gemeinde Glashütten im Hochtaunuskreis.

Glashütten hatte ein Problem – und das gleich mehrfach: Die Kommune konnte zentrale rechtlich vorgeschriebene Aufgaben nicht mehr fristgemäß erfüllen. Haushaltspläne wurden nicht rechtzeitig aufgestellt, Jahresabschlüsse verzögerten sich, immer wieder war die Kommune in der vorläufigen Haushaltsführung und kämpfte mit Personalmangel und -fluktuation im Finanzmanagement. Gleichzeitig stiegen die Anforderungen. Digitale Verfahren sollen eingeführt, IT-Sicherheitsstandards eingehalten, Fachkräfte gewonnen werden.

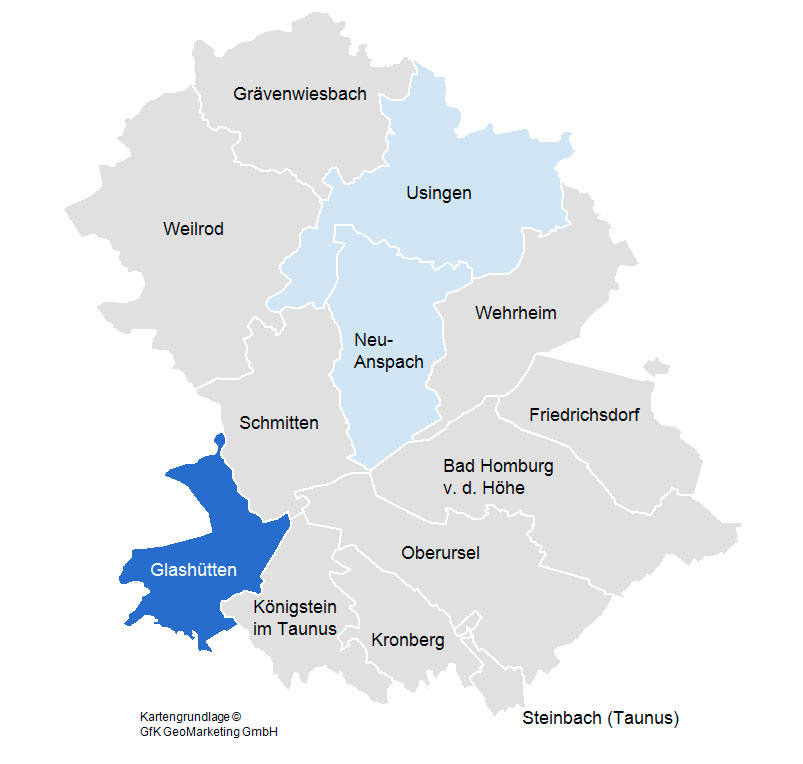

Die Wende kam mit der interkommunalen Zusammenarbeit mit Usingen. Was zunächst wie eine klassische Kooperation wirkte, entwickelte sich rasch zur digitalen Partnerschaft mit strategischer Tiefe – nicht nur wegen der Themen, sondern auch, weil die beiden Kommunen nicht einmal direkt benachbart sind. Die Verbindung lebt von der digitalen Infrastruktur, nicht von räumlicher Nähe.

Heute sehen wir, was diese digitale IKZ bewirkte. Glashütten erfüllt die gesetzlichen Anforderungen wieder fristgerecht – von der Aufstellung des Haushaltsplans bis zum geprüften Jahresabschluss. Und das mit vergleichsweise schlanker Personaldecke. In Fragen der Prozessstabilität und Servicequalität ist die Verwaltung inzwischen auf einem stabilen Fundament angekommen. Auch das Personal profitiert von der neuen Struktur. Fachkräfte werden gemeinsam gewonnen, qualifiziert und eingesetzt. Das erhöht nicht nur die Attraktivität als Arbeitgeber, sondern stabilisiert auch die Personalstruktur. Glashütten und Usingen zeigen damit, wie Personalbindung und Fachkräftesicherung interkommunal gelingen kann.

Drei Faktoren trugen maßgeblich zum Erfolg bei:

- Beide Kommunen arbeiteten bereits vorher mit dem selben Softwaresystem. Das erleichterte den Einstieg in die digitale IKZ, reduzierte Schulungsaufwand auf nahezu Null, erlaubte ein Arbeiten auf gleicher Augenhöhe und ermöglichte ein abgestimmtes Arbeiten über die Kommunalgrenzen hinaus.

- Usingen betrieb bereits mit Neu-Anspach gemeinsam das Finanzmanagement. Insofern gab es dort schon klare Pläne, wann was wie an den gesetzlichen Vorgaben zu Haushaltsaufstellung und Jahresabschluss zu bearbeiten war. Entscheidungen über Budgets, Prioritäten und Zeitpläne wurden nicht einzeln, sondern gemeinsam getroffen. Das sparte Zeit, schaffte Klarheit und stärkte die Verbindlichkeit.

- Alle Partner waren bereit, Verantwortung zu teilen und zu übernehmen. Der Wille zur operativen und strategischen Zusammenarbeit war spürbar und wurde zur treibenden Kraft.

Dieses Modell funktioniert nicht nur in Glashütten, es ist auch übertragbar. Gerade für kleinere Kommunen, die ähnliche Herausforderungen kennen. Die räumliche Entfernung zwischen den Beteiligten ist kein Hindernis mehr. Entscheidend sind gemeinsame Systeme, gemeinsame Steuerung und der Mut, gewohnte Zuständigkeiten und Abläufe zu hinterfragen. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug für bessere Verwaltung. Wer ernsthaft modernisieren will, braucht Partner. Die digitale IKZ von Glashütten und Usingen zeigt, wie es gehen kann.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Kommunalbericht 2024, Hessischer Landtag, Drucksache 21/1148 vom 11. Oktober 2024, S. 162 ff. Der vollständige Bericht ist kostenfrei unter rechnungshof.hessen.de abrufbar.